はじめに

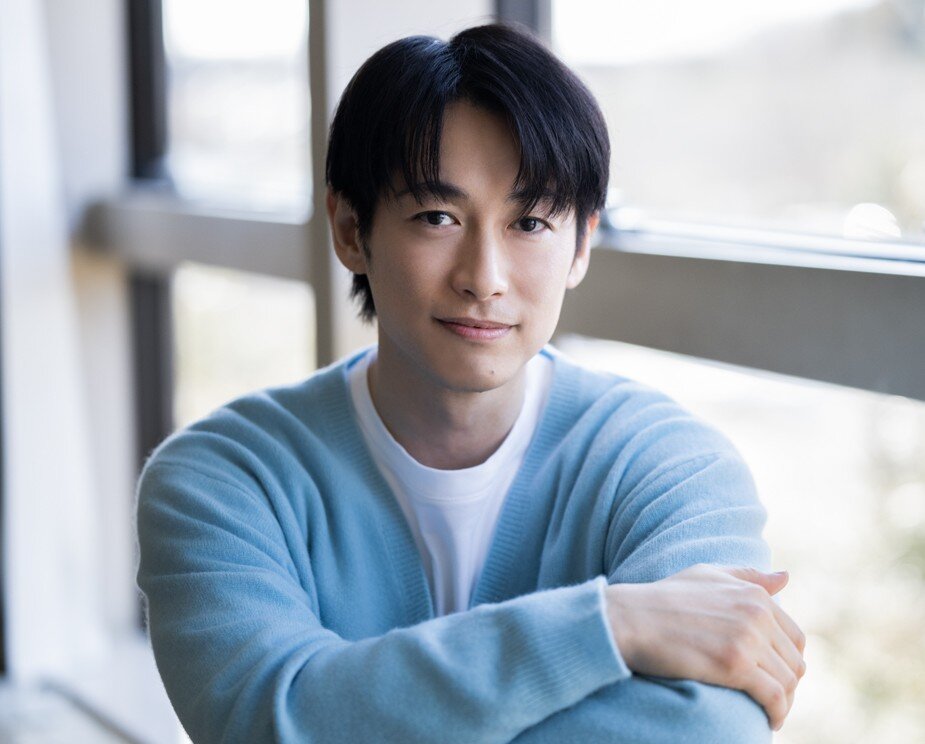

俳優・ミュージシャンとして国際的に活躍するディーン・フジオカさん。クールなイメージを持つ彼ですが、実生活では3児の父として温かい家庭を築いています。本記事では、彼の家族への想いや子育てエピソードを通して、知られざる“パパ”としての素顔に迫ります。

記事の概要と目的

本記事では、ディーン・フジオカさんの子どもたちとの関係や家庭での過ごし方、育児に対する考え方を紹介します。また、彼の子育て観から、現代の家庭における「父親」の在り方についても考察します。

ディーン・フジオカさんのプロフィール

ディーン・フジオカさんは1980年福島県生まれ。モデルとしてキャリアをスタートし、香港や台湾などアジア各国で活躍。その後、日本でも俳優・歌手として成功を収め、グローバルに活動しています。語学堪能で文化的背景にも深みがあり、家庭でも国際的な感覚を持って子育てをしているようです。

家族構成と子どもたちの紹介

ディーンさんは2012年にインドネシア人女性と結婚。現在は3人のお子さんの父親です。第一子・第二子は双子で、2014年に誕生した男女の兄妹。数年後、2017年には第三子となる次男が誕生し、現在は5人家族として暮らしています

双子の長女・長男の誕生と成長

双子の誕生は、ディーンさんにとって人生を大きく変える出来事でした。2014年に誕生した長女と長男は、彼にとって初めての育児体験をもたらし、多忙な中でも子育てに真剣に取り組む原動力となりました。彼はSNSやインタビューで「一瞬で世界が変わった」と語り、戸惑いながらも、全力で向き合ってきた様子が伝わってきます。

次男の誕生と家族の絆

2017年に誕生した次男の存在は、すでにしっかりとした絆があった家族に、さらに深みを加えました。双子たちが弟を可愛がる様子や、兄妹間の交流もディーンさんの口から語られており、ほほえましい家族の姿が想像できます。

子育てに対するディーン・フジオカさんの思い

家族と離れて暮らす中での工夫

海外で仕事をすることも多いディーンさんは、家族と長期間離れることも珍しくありません。そのため、日々のコミュニケーションは非常に大切にしているとのこと。移動中や休憩時間にも家族と連絡を取り合い、距離を感じさせない努力をしています。

育児と仕事のバランス

忙しいスケジュールの中でも、彼は「家族との時間を最優先する」と語っています。仕事と育児の両立は簡単ではありませんが、時間を作っては子どもたちと向き合い、日々の成長を見守っているそうです。

子どもたちとの心温まるエピソード

ビデオ通話でのコミュニケーション

物理的な距離があっても、ディーンさんはビデオ通話を通じて子どもたちと日々の会話を欠かしません。ときには寝かしつけや宿題の確認まで行うこともあるそうです。こうした努力が、信頼関係を築く基盤となっています。

家族再会時の特別な時間

長期の撮影を終えた後、家族と過ごす時間は特別なものです。再会時には必ず一緒に過ごす時間を設け、旅行やホームパーティーなど、思い出作りにも積極的です。

ディーン・フジオカさんの育児観と教育方針

多文化環境での子育て

ディーンさんの家庭は、日本とインドネシア、そして欧米の文化が交わる多文化的な環境です。子どもたちには英語・日本語・インドネシア語など複数言語を学ばせ、グローバルな視野を育てています。

子どもたちへの期待と願い

「自由に、自分らしく生きてほしい」と語るディーンさん。自身が多様な文化の中で成長してきた経験から、子どもたちにも柔軟で寛容な心を持って育ってほしいと願っています。

夫婦の協力とパートナーシップ

妻との役割分担と支え合い

育児においては、妻との連携が不可欠と考えているディーンさん。役割を明確に分担し、互いにサポートし合うことで、家庭の安定を保っています。

家族円満の秘訣

「小さなことでも感謝を伝える」「会話を大切にする」といった基本的なコミュニケーションを大事にしているディーンさん。夫婦間・親子間の信頼を築く姿勢が、円満な家庭の秘訣です。

まとめ

ディーン・フジオカさんの子育てから学ぶこと

グローバルな視点と深い家族愛を持つディーン・フジオカさんの子育てには、多くの学びがあります。仕事で多忙な中でも、家族との絆を最優先に考える姿勢は、多くの父親にとっての理想像といえるでしょう。

読者へのメッセージ

実は私、以前ディーンさんのロケ現場に偶然居合わせたことがあるんです。

そのときの凛とした佇まいと優しい雰囲気がとても印象的で、「本当に素敵な方だなぁ」と感動したのを今でも覚えています。

今回、こうしてディーンさんの子育てに触れることで、スクリーンの中とはまた違った、あたたかな“お父さん”の一面を知ることができました。

ご家族を思う姿に、静かに心を打たれた気がします。

これからも陰ながらディーンさんを応援しつつ、ご家族の毎日がますます笑顔あふれるものでありますように――そんな気持ちを込めて、この記事を締めくくりたいと思います。

コメント